イラスト:新倉サチヨ

ふとした瞬間に、昔すごく好きだった人の面影や言葉が頭をよぎることがありませんか。

胸の内にしまっておいてもいいけれど、その人を美化しすぎたり悲しみが恨みに変わったりすると心が不安定になりかねません。美しくも苦しい強烈な恋の記憶は「博物館」に寄贈してしまいましょう。当館が責任を持ってお預かります。思い出を他人と一緒にしみじみと鑑賞すれば、気持ちが少しは晴れるでしょう。ようこそ、失恋ミュージアムへ。

18歳。田舎から出てきた私が出会った華やかでスマートな「東京の人」

東京23区内に住む60歳の専業主婦、風間久美子さんから連絡があった。家庭環境を聞くと、土地は大きくはないと謙遜するが地主だという。同い年の夫である龍太郎さんは家事もよくやる朗らかな人物だ。すでに社会に出ている26歳の一人娘には仲の良い恋人がいて、久美子さんと龍太郎さんは数年のうちには初孫を見られるかもしれない。

幸せを満喫しているように見える久美子さんだが、心の中にずっと居座っている元恋人がいる。現在は地方都市で他の女性と結婚している健司さんだ。

久美子さんは40年近く前に終わった恋をいまだに引きずっていると明かす。健司さんは親友の兄。愛されている確信がないままに付き合い、手ひどいやり方で振られた。忘れてしまいたい過去だ。でも、親友を通じて健司さんの消息を聞くたびに心が大きく乱れてしまう。

「健司さんが二度目の結婚をすると聞いたのは私が43歳のときでした。ショックでしたね。娘が小学生だったので何の行動もできませんでしたが、彼が他の女のものになるのが嫌でした。今さら彼と結ばれたいとは思いません。私のためにずっと独身でいてほしいのです」

西日本の田舎育ちだと自称する久美子さんは大学進学と同時に上京した。1976年のことだ。付属の小学校もある女子大で、年に1度は強制参加の合宿があった。学園が持っている合宿所で、同じ学科の人たちと1週間ほど共同生活をして心身を鍛えるのが目的だ。

「週末は自由行動が許されました。でも、合宿所は山の中にあるので一人では動きようがありません。私には付属上がりの友だちがいて、高校生時代から六本木で遊んでいたような女の子です。3歳年上のお兄さんたちが車2台で迎えに来てくれるから一緒にドライブする?と誘ってくれたんです」

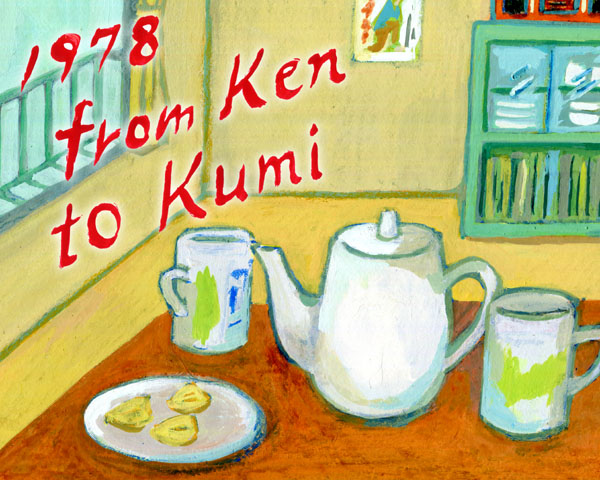

贈り物は真っ白のティーポッド。彼はマニキュアで「1978 from KEN to KUMI」と書いた

兄の健司さんも都内の派手なお坊ちゃんが集まることで知られる学園の出身者だ。大学生にも関わらず学友たちと車を乗り回していた。

「初対面は今でもハッキリと覚えています。車のウィンドウが開いて彼が顔を出すと慣れた様子で『乗って、乗って!』と手を振ってくれました。箱根をドライブしたのですが、女の子のためにドアを開けてくれるし、ジャケットもかけてくれる。食事もすべておごりです。びっくりして、パーッと好きになってしまいました」

久美子さんによれば、その日から健司さんは「東京そのもの」になった。漠然と憧れを抱いて上京した彼女に、華やかでスマートな具体像が颯爽と登場したのだ。

「田舎の進学校にいた頃は、勉強ばかりして女の子に声をかけられない男の子たちしか周りにいませんでした。彼らとは今でも仲良しです。いい人たちですよ。でも、インターネットもない当時は情報が少なくて、世の中に健司さんみたいな若い人がいることを知らなかったんです。東京人はすごい!と思い込んでしまいました」

当時、健司さんは高校時代の同級生と付き合っていた。久美子さんにすれば、健司さんと同じぐらい華やかな道を歩んできた「東京人」だ。とてもかなわないと思いながらも、18歳の久美子さんは好きな気持ちを抑えることができなかったのだ。

遊び慣れている健司さんは久美子さんを避けることはせず、ときどきドライブに連れて行ってくれた。親友からは「うちのお兄ちゃんたちは遊び人だから深く関わるのはやめたほうがいいよ」と忠告されたが、すでに夢中になっている久美子さんは耳を貸さなかった。

「あれは20歳の誕生日でした。どうしても一人でいたくないと思って彼に電話したら迎えに来てくれて、プレゼントまで買ってくれたんです。真っ白なティーポット。私の部屋に戻ってから、『赤いマニキュアを持っている?』と聞かれました。何をするんだろうと思って渡したら、ティーポッドの裏にマニキュアで『1978 from KEN to KUMI』と書いたんです。びっくりするような発想で、ますます彼のことが好きになりました」

ちなみにこのティーポッドは、4年後に龍太郎さんと結婚したときになぜか割れていたという。「主人がわざと割ったのではと疑っています」と久美子さんは笑う。

安心して紹介した女友だちの裏切り。彼女のアパートで浮気現場を見てしまった

久美子さんが大学3年生のとき、当時大学院生だった健司さんは恋人と別れた。すでに働き始めていた彼女は「結婚してくれないのならお見合いをする」と宣言したのが理由である。1970年代の日本では20代半ばまでに結婚することが普通だったのだ。

「彼にとって私は本命ではないとうすうす気づいていました。でも、このチャンスを逃すわけにはいきません。食らいつきました。夢のように幸せでしたね……」

久美子さんはモテなかったわけではない。当時の東京の大学生は積極的で、アプローチをしてくれた人もいた。しかし、久美子さんには健司さんしか見えなかった。

「合コンにも行ってみたのですが、『やっぱり彼が好き』という気持ちを確かめてばかりでした。今から考えるともったいないことをしたな、と思います(笑)」

1年後に破局が訪れた。大学4年生になっていた久美子さんは東京での就職が決まり、残りの学生生活を健司さんと楽しく過ごしたいと思っていたが、健司さんの態度が少しずつよそよそしくなっていく。焦りで敏感になっていた久美子さんは、あるときに自分の女友だちと健司さんが密会していると直感し、タクシーで女友だちの家まで行った。すると、アパートの前に健司さんのバイクが止まっている。久美子さんは友だちの家のドアを開けた。

「どうやって開けたのかは覚えていません。カギがかかっていなかったのでしょうか。とにかくベッドの上に2人がいる光景だけを覚えています」

久美子さんは半狂乱になって抗議した。彼女は同じ女子大の友人であり、恋人もいるので安心して健司さんに紹介したのだ。どうしてこんなひどいことができるのか。

「2人は謝りもしませんでした。彼女のほうは『好きになっちゃんだから仕方ないでしょ』と開き直るんです。この人のことは一生許せません。健司さんからはもっとひどいことを言われました。『こうまでしないと君は僕と別れられないだろう』と」

健司さんは久美子さんが卒業後は地元に戻ると思っていた。自分との関係は「東京のいい思い出」にしてくれるだろう。しかし、久美子さんが東京で就職するとわかり、「このままでは結婚を迫られる」と思ったのかもしれない。

「田舎者」に心惹かれる東京育ちの娘。人間は自分が持っていないものを欲しがる生き物

心に大きな傷を負った久美子さん。卒業をして就職をしたが、すぐに体を壊して休職することになってしまった。失恋のせいではなくて久美子さんはもともと体があまり強くなかったのだ。

このまま東京にいてもいいことは何もない。故郷に帰ろうかと思ったとき、同期入社の龍太郎さんが「帰らないでほしい。僕が君の面倒をみたい」と言ってくれたのだ。それから約35年。久美子さんはときどき大病をしながらも精神的には穏やかな結婚生活を送ってきた。

「彼は親の代からの東京っ子ですが、言ってみれば東京の田舎者です。英語はまったくできないし、いろんな諺を間違って覚えていて、私と娘からは『おバカちゃん』と言われています。でも、マメで朗らかで家族思いの人です。ときめきはないけれどやすらぎはあります」

ひどすぎる振り方をした健司さんには複雑な感情を抱え続けている。すごく好きだったし、いまでも忘れられない。でも、彼に出会わなかったら自分は変なコンプレックスを持たずに済んだかもしれない。東京育ちのスマートなお坊ちゃんお嬢ちゃんへの劣等感である。

久美子さんのコンプレックスは、一人娘を「上流」で有名な中高一貫校に入れたことで少し緩和した。体育の授業には元力士が登場し、音楽の授業は有名な音楽家が指導することもある学校だ。娘の学友たちは休みの日は別荘で過ごす。

「娘たちはそんな華やかな生活が当たり前で何とも思っていないんです。最近、娘から彼氏を紹介されてびっくりしました。メーカーの社員をしている23歳の若者で、ライブハウスでナンパをされてつきあい始めたそうです。彼の出身地は私の故郷よりも田舎で、おばあちゃんは離島で海女さんをしています」

東京の「お上品な」学校で何の挫折もなく育った娘にしてみれば、田舎育ちで単身上京して自活している彼が頼もしく思えたのかもしれない。かつての久美子さんが、派手で頭のいい東京人の健司さんに心惹かれたのとは、真反対のようでどこか似ている。

「人間は自分が持っていないものに魅力を感じて欲しがる生き物なんですね」

ほろ苦く笑う久美子さん。いまでは自分が都内に住み、健司さんは地方で暮らしている。彼は二度目の結婚生活もうまくいかなかったようだ。ときどき噂を耳にするたびに心は乱れるが、会いたいとは思わない。そうすることで、久美子さんは心の張りを保ち続けているのだと思う。そんな恋があってもいい。

※登場人物はすべて仮名です。

<お知らせ>

あなたの「忘れられない恋」の思い出を聞かせてください。年齢、性別は問いません。掲載は匿名です。詳しくはこちら↓をご覧ください。

取材OKの方を大募集!! あなたの忘れられない恋を過去の物語にして、次に進むステップにしてみませんか?

大宮冬洋(おおみやとうよう)

1976年埼玉県所沢市生まれ、東京都東村山市育ち。一橋大学法学部卒業後、ファーストリテイリング(ユニクロ)に入社するがわずか1年で退社。編集プロダクション勤務を経て、2002年よりフリーライター。

2012年、再婚を機に愛知県蒲郡市に移住。自主企画のフリーペーパー『蒲郡偏愛地図』を年1回発行しつつ、8万人の人口が徐々に減っている黄昏の町での生活を満喫中。月に10日間ほどは門前仲町に滞在し、東京原住民カルチャーを体験しつつ取材活動を行っている。読者との交流飲み会「スナック大宮」を、東京・愛知・大阪などで月2回ペースで開催している。

著書に、『私たち「ユニクロ154番店」で働いていました。』(ぱる出版)、『人は死ぬまで結婚できる~晩婚時代の幸せのつかみ方~』(講談社+α新書)などがある。

公式ホームページ

https://omiyatoyo.com

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。